中綴じ製本とは

冊子が大きく展開、読み書きに最適

「中綴じ冊子」とは、ホットメルト糊を使用せず、本文と表紙を重ねてから頑丈なホッチキスで背中2箇所を綴じる製本方法です。本が大きく展開するので、内容が読みやすいだけでなく、筆記しやすい利点も備えた加工となります。

ただし、ホッチキス2カ所で固定するだけなので、糊で固める無線綴じより強度は劣ります。

中綴じ製本では表紙含む80ページまでとページ数に制限があります。

表紙のみカラー印刷、本文はモノクロ印刷といったケースも多く、そのような仕様も選択可能です。

表紙含む最大80ページまで対応

「中綴じ」は、シンプルでコストパフォーマンスに優れた製本方法です。選択する用紙によりますが、最大80ページまでの中綴じ冊子に対応しており、ページ数の少ない冊子からやや厚みのある構成まで、幅広くご利用いただけます。

決算書や取扱説明書、町会誌等に

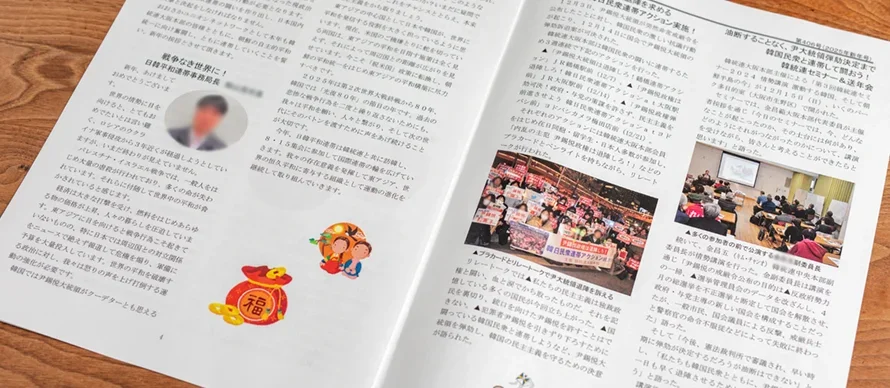

予算書や決算書、取扱説明書に社内報や町会誌、雑誌などでよくご利用いただいております。特に取扱説明書に多く、無線綴じよりも大きく本が展開するので、細部にまで目を通していただきたい冊子などにはおすすめです。

60ページを超える場合は、70kg未満の用紙をご選択ください。厚い用紙ではホッチキスが固定しにくく、冊子の仕上がりに影響する可能性があります。

中綴じが最も力を発揮する冊子の特徴

基本条件として、8ページから80ページのページ数制限がありますが、読者が全ページを見開きで確認したい場合や、書き込みを前提とした冊子には特に適しています。

ワークブック・問題集

書き込みながら使用するワークブックや問題集では、中綴じの全開性能が必須となります。完全に平らに開くことで、書き込み作業がスムーズに行え、学習効率が向上します。

学校案内・募集要項

高校や大学の学校案内では、中綴じの見開き効果を活用したビジュアル重視の構成が可能です。キャンパスの風景や学生生活の様子を大きく掲載し、受験生や保護者に強い印象を与えられます。

大会・競技ガイド

スポーツ大会のプログラムや競技説明書では、細部まで視認しやすい中綴じが適しています。製作コストを抑えながら必要な情報を効果的に提供できます。

中綴じに適さない冊子の特徴

コストパフォーマンスに優れた製本方式ですが、すべての冊子に適しているわけではありません。

中綴じの特性を理解し、適切な用途で活用することで、コストパフォーマンスと品質を両立した冊子を制作できます。

長期保存する資料

参考書・専門書など、長期間にわたって頻繁に参照される書籍や専門書には、中綴じの耐久性では不十分です。針金部分、用紙の破損が懸念されるため、無線綴じが適しています。

保管前提の資料

図書館や書庫での保管を前提とした資料では、背表紙にタイトルを印刷できない中綴じは適しません。無線綴じによる平らな背表紙が必要となります。

ページ数による制限

中綴じの構造上、80ページを超える厚い冊子には対応できません。無理に厚い冊子を中綴じで製本すると、針金の強度不足や仕上がりの美観を損なうため、無線綴じが適しています。

スクラム製本とは

環境配慮への貢献

「スクラム製本」は、二つ折りにした用紙を順番に重ね合わせることで冊子を形成します。針金やホッチキスを使用しないため、廃棄時の分別作業が不要です。すべて紙素材のみで構成されているため、そのままリサイクルに出すことができ、環境負荷を大幅に軽減します。また、化学系接着剤も使用していないため、焼却時の有害物質発生リスクもありません。

環境への配慮と安全性を両立させたこの製本方法は、新聞やフリーペーパーで広く採用されています。

表紙を含む最大40ページまで対応

スクラム製本では中綴じのようにホッチキスで固定しないため、中綴じよりもページ枚数は少なく設定しています。

24ページ程度までで収まるようにすれば、使用中のページの抜け落ちやバラツキも軽減できます。

SDGsへの対応

持続可能な開発目標(SDGs)への企業の取り組みが重要視される中、スクラム製本は環境配慮と安全性の両面でSDGs達成に貢献します。「つくる責任つかう責任」「すべての人に健康と福祉を」といった目標に直接的に寄与できる製本選択です。

スクラム製本が最も力を発揮する冊子の特徴

スクラム製本の最大の特徴の一つは、その環境配慮と安全性です。化学物質や金属部品を一切使用しない製本方法により、多方面でのメリットを実現しています。

教育施設

針金を使わないため、保育園や幼稚園で利用する子ども向けの冊子におすすめです。針金を誤って口に入れてしまう事故も未然に防ぐことができるため、安心して配布することができます。

フリーペーパー

地域の情報誌、タウン誌、求人情報誌などで広く利用されています。定期発行で内容が頻繁に更新されるため、コストを抑えて迅速に制作できるスクラム製本が適しています。

医療・福祉施設

病院の案内冊子、高齢者施設の広報誌、リハビリテーション資料などで広く利用されています。患者の安全を第一に考える環境では、針金やホッチキスがない製本方法が重宝されています。

スクラム製本に適さない冊子の特徴

環境や安全面に特化したスクラム製本ですが、すべての冊子に適しているわけではありません。

スクラム製本の特性を理解し、適切な用途で活用することで、より良い冊子を制作できます。

保存が必要な冊子

年次報告書、記念誌、創立記念誌、歴史資料集など、長期間保管される冊子には適していません。針金や糊による固定がないため、時間の経過とともにページがバラけやすくなるためです。

高級感を演出したい

企業のブランディング冊子や会社案内、商品カタログなど、企業イメージを重視する印刷物では、仕上がりの美しさや高級感が求められるため、スクラム製本は不向きです。

法的・公式文書

契約書の添付資料、法的文書、公式な報告書など、文書の完全性と改ざん防止が重要な冊子印刷物では、ページの脱落リスクがあるスクラム製本は適しません。

スクラム製本<ペラ(1枚もの)差し込みにも対応>

先頭・真ん中・文末の3箇所のいずれか1ヶ所に、仕上がりサイズと同サイズのペラ差し込みが可能です。

これにより、既存の冊子にプラスして柔軟な情報追加やカスタマイズが可能になります。

40ページ以上の冊子には中綴じ、無線綴じがおすすめ!

中綴じ・スクラム冊子作成時の注意点

「中綴じ・スクラム冊子」をご利用いただく際には、ご入稿いただくデータのページ数に関して取り決めがございます。

中綴じは、4ページ分を二つに折って製本する方式のため、必ず4ページ刻みの偶数ページでご入稿ください。

ページ数の数え方としては、表紙の表面を1ページ、裏面を2ページとし、表紙だけで4ページとしてカウントします。

本文データを作成する際に、どうしても4ページの倍数にならない場合は、メモページを追加する、あるいは白紙ページを挿入するなどで調整のうえご入稿ください。

中綴じ加工に対応できる本文ページ数は、最小8ページから最大76ページまでとなっています。

ただし、最大ページ数に近い場合、本文用紙が厚すぎるとホッチキスでの固定が弱くなる恐れがあります。

その際は、事前にご連絡させていただき、用紙の変更をご提案させていただくことがあります。

(例)A4中綴じ20ページを作成したい→A3を5枚重ねて二つに折り、ホッチキスで固定する流れとなります。

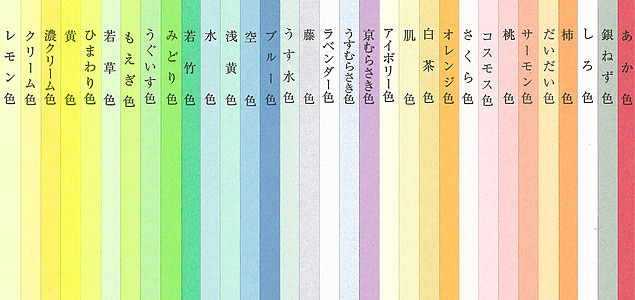

紙の選び方

中綴じ製本の用紙選びのポイント

中綴じは、ホッチキスで本文と表紙を一緒に綴じる製本方法で、ホットメルト糊を使わないため背の波打ちが起こらず、本文と表紙に同じ厚みの用紙を使うことも可能です。

コストを抑えたい場合は、本文・表紙ともに上質55kgを使うと経済的です。表紙に色上質紙を使えば高級感を出すこともできますし、表紙のみカラー印刷といった組み合わせも可能です。

ただし、40ページを超える冊子では、用紙が厚すぎると膨らんで見栄えが悪くなり、重さも増します。そのため、上質55kg〜70kg(厚さ0.08〜0.1mm)や、色上質中厚口・厚口が適した選択です。

本文用紙の透けが気になる方へ

上質55kgなど薄い用紙を使用すると、前後ページの文字や写真が透けて見えることがあります。

特にベタ塗りや細かい文字の多い冊子では気になる場合があります。

透け感を軽減するには、以下の対策がおすすめです。

- 用紙を厚めに変更(例:上質55kg→70kg)

- 書籍用紙など光を通しにくい紙を選ぶ

特に文章中心の冊子には、透けにくい書籍用紙が効果的です。冊子の内容に合わせた用紙選びで、仕上がりの印象が変わります。

- 冊子印刷メニュー

- モノクロ冊子印刷

- フルカラー冊子印刷

- カラー/モノクロ混在印刷

- 用紙ラインナップ

- 選べる綴じ方

- 加工オプション

- 軽オフセット印刷

- オンデマンド印刷

- 無線綴じ冊子

- 中綴じ冊子・スクラム

- 平綴じ冊子

- お客様実例集

- 自動見積り

- 冊子印刷 自動見積り

- 自動見積り対応外の仕様

- 冊子ジャンル別ガイド

- 予算書や決算書、議事録

- テキスト・問題集

- 論文集・報告書・研究紀要

- 製品マニュアルや取扱説明書

- 大会冊子・トーナメント表

- 自費出版・自叙伝・句集

- えにっき帳や連絡ノート、落書き帳

- 進路説明会資料・手引き

- 書道月刊誌・俳句集

- 研修資料・社内報・マニュアル

- マンション・住宅関係冊子

- PDF作成支援ツール

- PDF中綴じ面付けプレビュー

- PDF結合&サイズ一括変換

- PDFノンブル自動追加

- PDFサイズ変換

- 表紙テンプレート作成

- 会社概要

- 会社概要

- 特定商取引法

- プライバシーポリシー