無線綴じ製本とは

多ページ冊子や長期保存したい冊子に最適な綴じ方

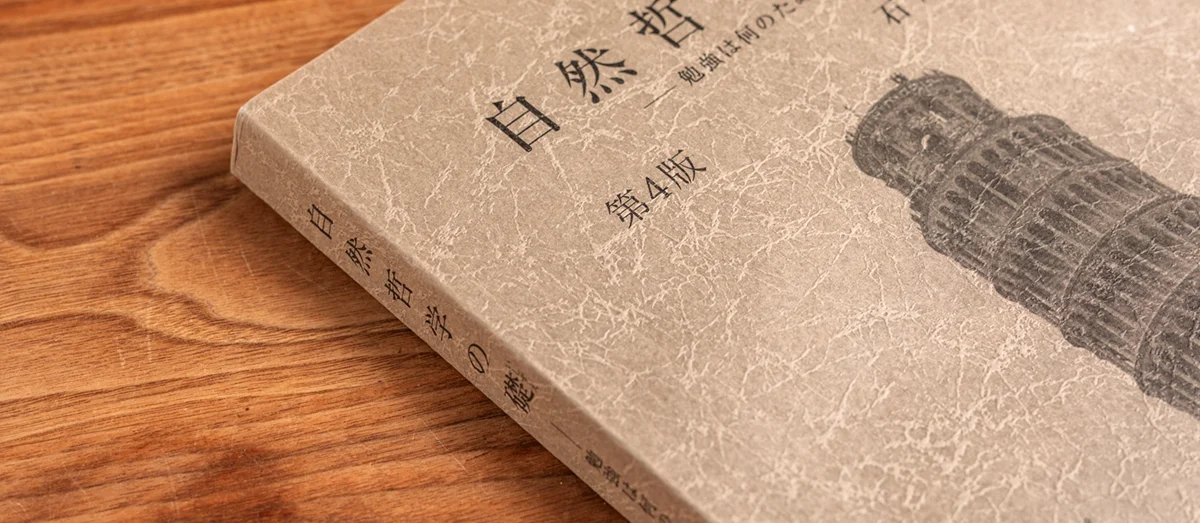

「無線綴じ」は、本文を表紙でくるみ、背の部分(本のタイトルがある場所)を糊で固める製本方法です。

無線綴じ製本は、最もポピュラーな製本方法で、強度・耐久性に優れた綴じ方法です。

ホットメルトと呼ばれる製本用の糊を高温で溶かし、本文の背を表紙に接着させて綴じます。

このホットメルトという糊は速乾性が高く、温度が下がると固まります。

表紙中面に見返しなどの加工を加えると更に強度は増しますので、多ページ冊子や記念誌によく採用されます。

シラバス、講義要項、研究紀要など大学で使用される冊子に多く利用される商品です。

500ページ以上の冊子にも楽々対応

無線綴じは、ページ数の多い冊子でもしっかり綴じられる製本方法です。最大約1000ページ・背幅5cmまで対応可能で、分厚いカタログやマニュアル、記念誌など、ページ数の多い印刷物でも美しく仕上がります。

博士論文や学生便覧、講義要項等に

無線綴じは特に、博士論文や学生便覧、講義要項、研究紀要などの学術系冊子に多くご利用いただいております。表紙には厚みある用紙を使用し、保管性にも優れており、長期保存や資料配布にも最適です。

無線綴じが最も力を発揮する冊子の特徴

無線綴じに適した冊子の基本的な特徴として、16ページ以上のボリュームがあり、長期保存や頻繁な参照を前提とした印刷物が挙げられます。また、背表紙にタイトルを印刷して識別性を高めたい場合にも最適です

小説・文芸書

小説や文芸書は無線綴じの代表的な活用例です。上限1,000ページ程度までのボリュームに対応でき、美しい背表紙により書店での陳列効果も高まります。

実用書・専門書

料理本、健康本、ビジネス書などの実用書も無線綴じに適しています。特に写真やイラストが多用される料理本では、カラー印刷との相性も良好です。

学術資料・研究報告

大学での卒業論文や大学院での修士論文の製本には、無線綴じが一般的に使用されます。長期保存を前提とした耐久性と、学術資料としての格式を両立できます。

無線綴じに適さない冊子の特徴

無線綴じは最も汎用性の高い製本加工の一つですが、すべての冊子に適しているわけではありません。

無線綴じの特性を理解し、適切な用途で活用することで、コストパフォーマンスと品質を両立した冊子を制作できます。

ページ数による制限

薄すぎる冊子(16ページ未満) 8ページから12ページ程度の薄い冊子では、無線綴じの接着強度を十分に発揮できません。このような場合は、中綴じやスクラム製本が適しています。

使用方法による制限

頻繁に全開する必要がある資料(地図や図面、楽譜など)や、完全に開いて使用する必要がある資料には、中綴じがおすすめです。書き込みが前提の冊子(ワークブックや問題集)でも、無線綴じでは開きにくさが問題となる可能性があります。

無線綴じデータ作成時の注意点

「無線綴じ冊子」をご利用いただく場合、ご入稿いただくデータに取り決めがございます。

ご入稿データは必ず2ページ刻みの偶数ページでご入稿ください。表紙表を1P、表紙裏を2P(表紙のみで4ページ)と数えます。文章が足りないなど、どうしても奇数ページで終わってしまう場合は、メモページなどを挿入いただくか、真っ白のページを足した状態でご入稿ください。

ノド(冊子の開く部分)の余白は、ノド(綴じ側)から15mm以上の余白を確保することを推奨します。

この余白を確保することで、文字や図表の視認性を確保できます。

見開きにまたがるデザインや写真を配置する場合、中央部分の視認性低下を考慮した設計が必要になります。

ノド部分に近すぎると、見開きデザインが不明瞭となるため注意が必要です。

無線綴じが可能な最小本文ページ数は「4ページ」から、最大本文ページ数は「1000ページ」程度まで対応可能です。

背幅確認ツール

使用する本文用紙とページ数を入力すれば、背幅が表示されますので、表紙作成の際にご利用ください。

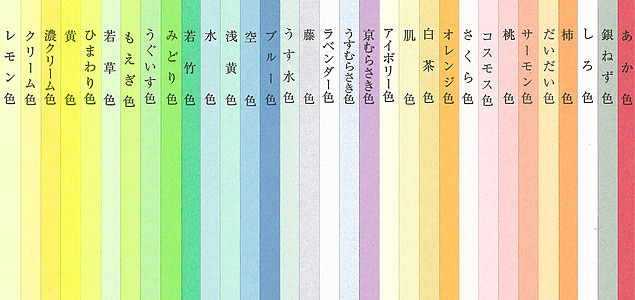

用紙の選び方

無線綴じ製本の用紙選びのポイント

無線綴じでは、本文を包むように表紙を巻くため、表紙は本文より厚めの用紙を使うのが一般的です。薄い表紙では背が波打ちやすくなるため、本文より1〜2段階厚い用紙が理想です。

また、本文が100ページを超える場合、厚すぎる用紙は開きにくさや重さの原因になります。特に多ページ冊子では、上質55kg〜70kg程度(厚さ0.08〜0.1mm)の用紙が適しており、開きやすさと仕上がりのバランスが取れます。

仕上がり品質を高めるには、本文と表紙の用紙の厚みバランスが重要です。

本文用紙の透けが気になる方へ

上質55kgなど薄い用紙を使用すると、前後ページの文字や写真が透けて見えることがあります。

特にベタ塗りや細かい文字の多い冊子では気になる場合があります。

透け感を軽減するには、以下の対策がおすすめです。

- 用紙を厚めに変更(例:上質55kg→70kg)

- 書籍用紙など光を通しにくい紙を選ぶ

特に文章中心の冊子には、透けにくい書籍用紙が効果的です。冊子の内容に合わせた用紙選びで、仕上がりの印象が変わります。

- 冊子印刷メニュー

- モノクロ冊子印刷

- フルカラー冊子印刷

- カラー/モノクロ混在印刷

- 用紙ラインナップ

- 選べる綴じ方

- 加工オプション

- 軽オフセット印刷

- オンデマンド印刷

- 無線綴じ冊子

- 中綴じ冊子・スクラム

- 平綴じ冊子

- お客様実例集

- 自動見積り

- 冊子印刷 自動見積り

- 自動見積り対応外の仕様

- 冊子ジャンル別ガイド

- 予算書や決算書、議事録

- テキスト・問題集

- 論文集・報告書・研究紀要

- 製品マニュアルや取扱説明書

- 大会冊子・トーナメント表

- 自費出版・自叙伝・句集

- えにっき帳や連絡ノート、落書き帳

- 進路説明会資料・手引き

- 書道月刊誌・俳句集

- 研修資料・社内報・マニュアル

- マンション・住宅関係冊子

- PDF作成支援ツール

- PDF中綴じ面付けプレビュー

- PDF結合&サイズ一括変換

- PDFノンブル自動追加

- PDFサイズ変換

- 表紙テンプレート作成

- 会社概要

- 会社概要

- 特定商取引法

- プライバシーポリシー