平綴じ製本とは

平綴じ製本の基本特性と独自性

重ね合わせた用紙の端を1ヶ所、もしくは2ヶ所針金で綴じる製本方法です。

簡単な綴じ方として、特定の用途において他の製本方法では実現できない利便性を提供します。

平綴じに適した冊子の基本条件として、頻繁な情報更新や追加が必要な資料、一時的な使用を前提とした書類、コストを最優先とする配布資料などが挙げられます。また、ページ数の制限が比較的緩やかで、8ページから200ページまで対応可能な点も特徴です。

表紙含む最大200ページまで対応

「平綴じ」は、比較的安価で作成ができ、最大200ページまで綴じることが可能です。ページ数の少ない冊子から厚みのある冊子まで、幅広くご利用いただけます。

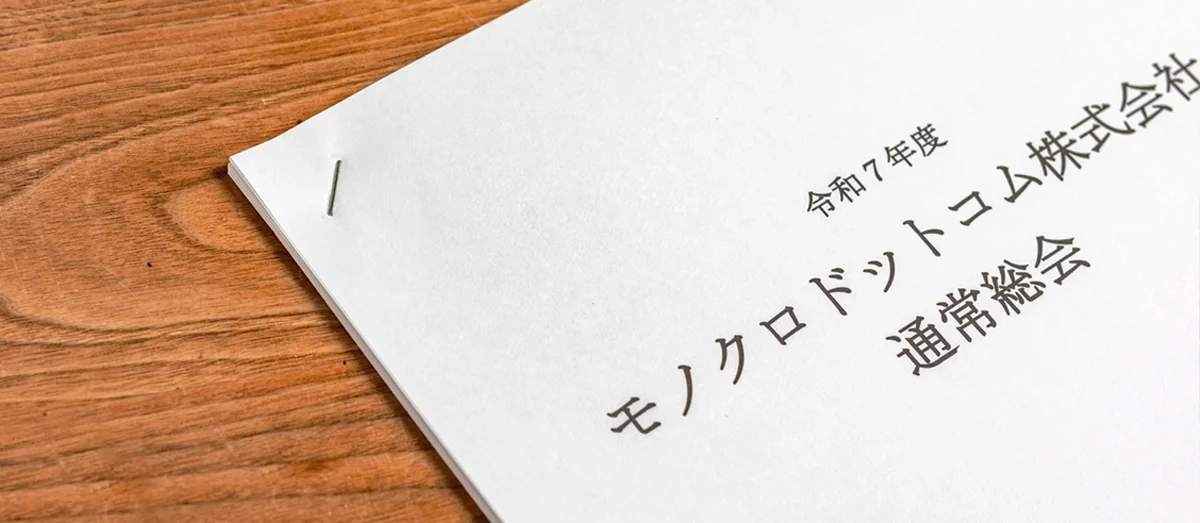

オフィス・事務分野で最適

会議資料・議事録など定期的な会議で使用される資料集に最適です。穴あけ加工を施せば、会議終了後にファイリングして完全な記録として保管することも可能です。

平綴じが最も力を発揮する冊子の特徴

頻繁な更新が必要な資料や暫定的な文書、短期使用の資料においては、他の製本方法では実現できない独特の価値を提供することが可能です。

展示会・営業ツール

必要な情報をコンパクトにまとめやすく、配布用としても持ち運びやすいため、展示会などでの宣伝資料の配布に適しています。コストを抑えて多めに印刷できるため、大規模配布にも適します。

契約書・法的文書

契約交渉中の関連資料では、平綴じの柔軟性が威力を発揮します。交渉の進展に応じて新しい条項案や参考資料を追加し、包括的な検討資料を作成できます。

研究ノート・データ集

研究過程で蓄積されるデータや考察をまとめた資料では、平綴じの追加性が重宝されます。新しい実験結果や分析データを随時追加し、研究の進展とともに資料を充実させることができます。

平綴じに適さない冊子の特徴

コストパフォーマンスに優れた製本方式ですが、見栄えや耐久性は期待できません。

平綴じの特性を理解し、適切な用途で活用することで、コストパフォーマンスと利便性を両立した冊子を制作できます。

外観・体裁重視の資料

パンフレットやカタログなど、企業の顔となるような冊子では、平綴じの簡素な外観は適しません。美しい仕上がりが求められる場合は、無線綴じや中綴じがおすすめです。

長期保存・頻繁使用の資料

参考書や教科書のように、長期間の使用を前提とした教材では、平綴じの針金部分が劣化しやすく、ページの脱落リスクが高まります。無線綴じによる安定した製本がおすすめです。

平綴じ冊子の注意点

「平綴じ」をご利用いただく際は、ご入稿いただくデータにいくつかの取り決めがございます。

ご入稿データは、必ず2ページ刻みの偶数ページで作成してください。ページ数の数え方としては、表紙の表面を1ページ、裏面を2ページとし、表紙だけでも計4ページとしてカウントされます。本文データがどうしても2の倍数にならない場合は、メモページの挿入や白紙ページの追加などで調整いただいた上でご入稿をお願いいたします。

平綴じ加工に対応できる本文ページ数は、最小8ページから最大196ページまでとなっております。

ただし、本文用紙に厚みがありすぎる場合、ホッチキスの固定力が弱くなる恐れがございます。

そのような場合には、事前にその旨をご案内し、用紙の変更をご提案させていただくことがございます。

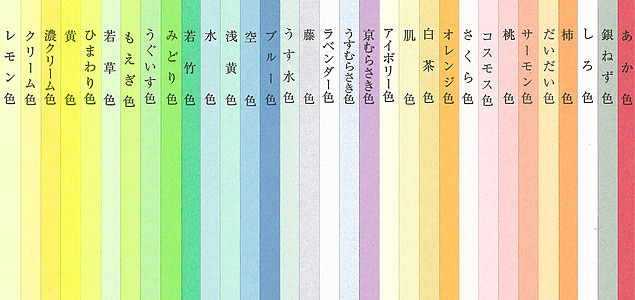

用紙の選び方

平綴じ製本の用紙選びのポイント

平綴じは、本文と表紙を一緒にホッチキスで綴じる製本方式で、ホットメルト糊を使わないため、表紙と本文に同じ用紙を使えるのが特徴です。たとえば、上質55kgを本文・表紙両方に使用すれば、コストを抑えて製本できます。

また、表紙に色上質紙を使うことでデザイン性や高級感をプラスできます。表紙のみをカラー印刷にするなど、自由なアレンジも可能です。

ただし、ページ数が多い(例:196ページ前後)場合に厚い用紙を使用すると綴じられないことがあります。

また、用紙が厚くなると冊子が重くなり扱いにくくなるため、多ページ構成では薄手の用紙(上質55kg〜70kg程度)を推奨します。

本文用紙の透けが気になる方へ

上質55kgなど薄い用紙を使用すると、前後ページの文字や写真が透けて見えることがあります。

特にベタ塗りや細かい文字の多い冊子では気になる場合があります。

透け感を軽減するには、以下の対策がおすすめです。

- 用紙を厚めに変更(例:上質55kg→70kg)

- 書籍用紙など光を通しにくい紙を選ぶ

特に文章中心の冊子には、透けにくい書籍用紙が効果的です。冊子の内容に合わせた用紙選びで、仕上がりの印象が変わります。

- 冊子印刷メニュー

- モノクロ冊子印刷

- フルカラー冊子印刷

- カラー/モノクロ混在印刷

- 用紙ラインナップ

- 選べる綴じ方

- 加工オプション

- 軽オフセット印刷

- オンデマンド印刷

- 無線綴じ冊子

- 中綴じ冊子・スクラム

- 平綴じ冊子

- お客様実例集

- 自動見積り

- 冊子印刷 自動見積り

- 自動見積り対応外の仕様

- 冊子ジャンル別ガイド

- 予算書や決算書、議事録

- テキスト・問題集

- 論文集・報告書・研究紀要

- 製品マニュアルや取扱説明書

- 大会冊子・トーナメント表

- 自費出版・自叙伝・句集

- えにっき帳や連絡ノート、落書き帳

- 進路説明会資料・手引き

- 書道月刊誌・俳句集

- 研修資料・社内報・マニュアル

- マンション・住宅関係冊子

- PDF作成支援ツール

- PDF中綴じ面付けプレビュー

- PDF結合&サイズ一括変換

- PDFノンブル自動追加

- PDFサイズ変換

- 表紙テンプレート作成

- 会社概要

- 会社概要

- 特定商取引法

- プライバシーポリシー