モノクロで印刷する最大のメリットは、コストを抑えられることです。

近年では印刷技術が大きく進化し、写真やグラフなどもモノクロで美しく再現できるようになりました。そのため、これまでカラーで制作していた資料やマニュアルを、モノクロ冊子に切り替える企業も増えています。

印刷品質が向上した理由とは?

印刷品質が向上した背景には、デジタル製版の普及があります。以前は紙の原稿から刷版を作る「アナログ製版」が主流で、工程が多く、劣化やズレが起きやすいものでした。しかし現在は、パソコンで作成したデータを直接印刷機に送る「デジタル製版」が主流。無駄な工程がなくなり、より正確で高品質なモノクロ印刷が可能になりました。

実は難しい?モノクロ印刷の落とし穴

意外かもしれませんが、モノクロ印刷はフルカラー印刷よりも難しいことがあります。色の幅でごまかしが利かないため、原稿作成や画像処理、印刷工程それぞれに専門的な知識や技術が求められます。

当社では、創業以来60年以上モノクロ印刷を専門に手がけてきました。

本記事では、モノクロ冊子を安く・きれいに印刷する方法と、仕上がりをよくするための注意点をわかりやすく解説しています。

これから冊子印刷をお考えの方は、ぜひ参考にしてください。

カラー原稿をそのままモノクロ印刷すると失敗する理由

「カラーで作ったデータをモノクロ印刷したら、仕上がりがイマイチだった」

そんな経験はありませんか?

写真やイラスト、グラフなどをきれいにモノクロ印刷するには、モノクロ印刷の特性を理解し、専用に最適化したデータを作ることが重要です。

モノクロ印刷では、色の情報がすべて明暗(濃淡)だけで表現されます。

そのため、カラーでは見えていた細かい違いや色の区別が、モノクロでは潰れて見えなくなったり、薄くなって読みにくくなったりすることがあります。

モノクロ印刷って、そもそも何?

モノクロ印刷とは、黒一色(K)だけを使用する印刷方式のことです。一般的には「白黒印刷」とも呼ばれますが、白はインクとして使われず、用紙の地の色(白)をそのまま活かす点が特徴です。

印刷業界では「スミ刷り」「スミ印刷」とも呼ばれ、冊子印刷では報告書・マニュアル・テキスト・資料集など、情報を効率よく伝えたい場面でよく利用されます。

フルカラー印刷との違い

フルカラー印刷では4色を重ねて多彩な色を表現しますが、モノクロ印刷では黒の濃淡(グレースケール)を活かして、写真や図表、文字を読みやすく再現します。

| 印刷方式 | 使用する色 | 主な用途 |

|---|---|---|

| カラー印刷 | C(シアン)M(マゼンタ)Y(イエロー)K(ブラック)の4色 | 写真集・パンフレット・カタログ |

| モノクロ印刷 | K(黒)1色のみ | マニュアル・学術資料・社内文書など |

カラーで作成したグラフ、モノクロ印刷で見づらいのはどうして?

たとえば、Excelで帯グラフを作成した際に、水色・黄色・ピンクなどの淡い色で塗り分けていたとします。

これをモノクロで印刷すると、それぞれの色が薄いグレーに変換されて区別がつかなくなることがあります。

帯の境目が見えづらくなり、グラフとしての意味が伝わらなくなってしまうのです。

モノクロ印刷に適したデータとは?

カラーで作ったグラフや図表は、モノクロ印刷用に再調整することが重要です。

- 色の代わりに濃淡やパターン(斜線・ドットなど)で違いを表現する

- 文字やラベルで補足情報をしっかり入れる

- 写真やイラストはグレースケール変換後にコントラストを調整

これらの工夫で、見やすく情報が伝わるモノクロ印刷が可能になります。

モノクロ印刷に使える画像データ形式とは?

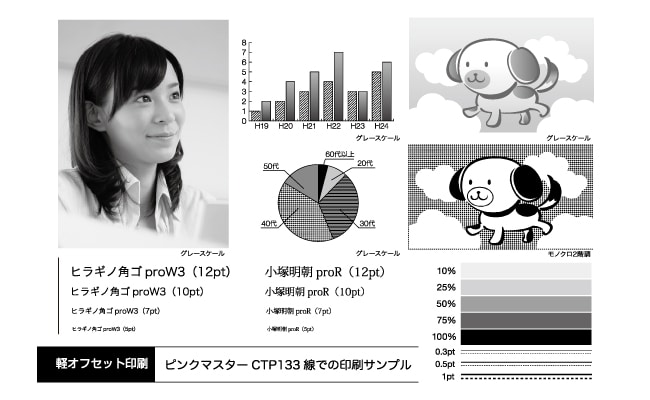

冊子印刷をモノクロで仕上げる場合、使用する画像データには主に「モノクロ2階調」と「グレースケール」の2種類があります。それぞれ特徴が異なるため、用途に合わせた使い分けが必要です。

モノクロ2階調(推奨解像度:1200dpi)

モノクロ2階調は、「黒」と「白」だけで構成されたデータ形式です。中間色であるグレーは存在せず、印刷される部分は真っ黒に、されない部分は真っ白に表現されます。

特長

- 線や輪郭がくっきり出る

- 手書きのイラストや文字に適している

- グレーの表現ができない

注意点

解像度が低いと、輪郭がギザギザ(ジャギー)になってしまうことがあります。美しい仕上がりを目指すには1200dpi以上の解像度が推奨されます。

グレースケール(推奨解像度:600dpi)

グレースケールは、「黒」「白」に加えて、254段階のグレーで構成されたデータ形式です。写真やカラーのイラストをモノクロ印刷に変換する際に用いられることが多く、自然な階調表現が可能です。

特長

- 写真やカラーイラストを自然に再現

- グラデーションの表現に優れる

- 比較的低い解像度でも印刷しやすい(600dpi推奨)

「安い」だけじゃない!モノクロ印刷の裏側

「モノクロ印刷で冊子を作りたい」「100部以上作りたい」といった場合には、コスト・品質面から印刷会社に発注するのがおすすめです。

ところで、モノクロ印刷はなぜ安い費用でできるのでしょうか。

インクを一色しか使わないから?理由はそれだけではありません。製版や印刷技術の進歩、モノクロに特化した設備と熟練の職人技があるため、低コスト・高品質での制作が可能になるのです。

「安い・早い・きれい」はCTP軽オフセット印刷機だからこそ

「CTP軽オフセット印刷機」という言葉に耳馴染みのない方も多いのではないでしょうか。

まずは「CTP」と「軽オフセット印刷機」に分けてご説明します。

CTPとは

「Computer To Plate(コンピューター トゥ プレート)」の略です。簡単に言えば、パソコンのデータをそのまま印刷用の版(刷版)として出力する技術です。

従来は、データからフィルムを作り、そこから刷版を焼き付ける工程が必要でしたが、CTPの導入によりこれが不要に。その結果、以下のようなメリットが得られます。

- 入稿データを忠実に再現できる

- 作業工程が少ないため短納期・低コストを実現

- 印刷の安定性と品質が向上

軽オフセット印刷とは

少部数のモノクロ印刷に適した印刷機です。

一般的なオフセット印刷では、金属(アルミ)製の刷版を使用しますが、軽オフセット印刷では「ピンクマスター」と呼ばれる紙製の刷版を使います。

この「ピンクマスター」はコストが非常に低く、3000部程度までの印刷であれば、十分に高品質な仕上がりが可能です。

紙製のため多色刷りには向きませんが、モノクロ1色印刷なら圧倒的なコストパフォーマンスを発揮します。

かつては「安いが印刷品質が低い」と思われがちだった軽オフセット印刷も、CTP方式の導入により大きく進化しました。

現在では、「安くて、早くて、きれい」なモノクロ印刷が実現できる、非常に優れた印刷方式となっています。

モノクロ印刷を支えるのは、今も職人の技術です

近年、モノクロ印刷は設備や印刷機の性能が大きく進化し、より高精度・高品質な冊子印刷が可能になりました。

しかし、その仕上がりを本当に美しく整えるには、今も熟練の職人技が欠かせません。

たとえば、印刷機内部のローラーやブランケットゴムの微調整は、わずか0.01mmの差でも印刷結果に大きく影響します。

また、文字の裏移りやインクの擦れを防ぐためには、用紙の種類ごとにインクの濃度や粘度を細かく調整する必要があります。

モノクロ印刷は「黒1色」だからこそ難しい

「黒1色だけなんだから、モノクロ印刷は簡単」

そう思われがちですが、実はその逆です。黒だけで情報や印象を正確に伝えるためには、濃すぎず、薄すぎない絶妙な調整が求められます。

- 文字はシャープに、読みやすく

- 写真や図表は濃淡で立体感を演出

- 用紙や加工に合わせてインクを最適化

このような細やかな職人の判断と調整があってこそ、質の高いモノクロ冊子印刷が実現します。

冊子印刷はモノクロドットコムにおまかせください!

モノクロドットコムは「1,500冊未満の少部数の冊子印刷」に特化した印刷会社です。「安く・早く・美しく」というこだわりを持ち、低価格で高品質なモノクロ冊子の提供に努めています。

冊子印刷に特化した会社だからこそ、他社様では見積りと予算が合わなかったケースでも、ご期待に沿える可能性があります。ご希望があれば、無料でのサンプル印刷も可能です。

またホームページでは、会員登録不要で簡単に試せる自動見積り機能もご利用いただけます。ご不明点やご要望があれば、電話やメールでもお気軽にお問い合わせください。