【参考】自費出版依頼時の事前準備と設定

印刷会社へ依頼する前の下準備

この記事は実際に弊社へ自費出版を依頼いただいたお客様が今後自費出版を検討中の方に少しでも役に立つよう、作成時の体裁や仕様についてまとめてくださったものとなります。

印刷会社視点ではなく、完全にご注文者様の視点ですので是非参考にしてみてください。

・本の大きさ選定

①大きさはA4判、B5判、A5版、四六判、B6判、新書判、文庫判があるので、既存の図書を参考に決める

②自家本の場合、A5版、四六判、B6判、新書版が多く、これらが無難ではないか(岩波書店がはじめた文庫本のワイド版は四六判の大きさに近い)

| A4判 | B5判 | A5判 | 四六判 | B6判 | 新書判 | 文庫判 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 高さ(㎜) | 297㎜ | 257㎜ | 210㎜ | 188㎜ | 182㎜ | 179㎜ | 148㎜ |

| 幅(㎜) | 210㎜ | 182㎜ | 148㎜ | 128㎜ | 128㎜ | 105㎜ | 105㎜ |

・体裁

①本の体裁は既存の気に入った図書を参考に決める

②本の大きさによって読みやすいように字ポイントや1行の文字数、1ページの行数を決める

③私が過去に作成した体裁は下記の通り

| 記念誌① | 記念誌② | 読書ノート (3回6冊) |

記念誌③ | 釣り日記 (近日作成予定) |

|

|---|---|---|---|---|---|

| 大きさ | A5判 | A5判 | 新書判 | 四六判 | 四六判 |

| 縦書き・横書き | 縦書き | 縦書き | 縦書き | 縦書き | 縦書き |

| 1行の文字数 | 42文字 | 42文字 | 39文字 | 40文字 | 38文字 |

| 1ページの行数 | 18行 | 18行 | 15行 | 15行 | 15行 |

| 余白上下 | 25㎜ | 25㎜ | 20㎜ | 上23㎜・下18㎜ | 上23㎜・下18㎜ |

| 余白左右 | 20㎜ | 20㎜ | 12㎜ | 14㎜ | 14㎜ |

| ヘッダー | 15㎜ | 15㎜ | 15㎜ | 15㎜ | 15㎜ |

| フッター | 17.5㎜ | 5㎜ | 5〜7㎜ | 3㎜ | 3㎜ |

| フォント | MS明朝 | MS明朝 | MS明朝 | モリサワ明朝 | モリサワ明朝 |

| 文字ポイント数 | 12pt | 12pt | 10pt | 10.5pt | 10.5pt |

| ページ番号場所 | 下部の中央 | 下部の中央 | 下部の中央 | 下部の中央 | 下部の中央 |

・雑誌名、漢数字の表記などの注意点

| 項目 | 内容 | 具体例 |

| 雑誌名・新聞名と論文名・作品名の区分 | 区分を明確にする | 雑誌名・新聞名・映画名・落語噺)・・・・・・・『』 論文名・作品名・・・・・・「」 |

| 漢数字は標記方法を統一する | 単位数字(十・百・千)の漢数字標記 | 二〇一二年 平成二七年 一一月 八〇億 六〇〇兆円 |

| 漢字・ひらがなは極力統一(書き手の自由だが) | 前後の文章で漢字が続くときは動詞を平仮名もいい | いう→言う でる→出る もつ→持つ つくる→作る |

・字体(MORISAWA BIZ+無償版)の使用

字体は通常の書籍でよく使われる「モリサワ」がお勧めで、インターネットから3種が無料で入手できる

①会員登録(メールアドレス+パスワード)するとマイページが付与される

②マイページからダウンロード(Windows版インストーラ)する

③ダウンロードしたファイルの「BIZ Font installer」を起動しzip ファイルの解凍(右クリック)し全て展開

④インストールするフォントの一覧から「インストール」をクリックしBIZ UD明朝Mをインストール

⑤インストール完了後再起動するとword字体のなかにBIZ UD 明朝Mediumなど3種が入っている

・各文章(章、節など)の配慮

本を読みやすくするため、章、節の配置に配意する

①章、節などは、製本時に見開きの右ページから始まるように作成する

②章、節などは偶数ページで作成する(①と関連)

③文章の連結のために偶数ページの次に空白の奇数ページを配置しておく

・写真や図の挿入

写真などを文章のなかに挿入する場合は、写真と周囲の文字の間にすき間を入れて読みやすくする必要がある

そのためには、写真の下部に簡単な説明文を入れた「横書きテキスト」を入れ、写真の上部には文字の無い「横書きテキスト」を入れてグループ化しておくとよい。

①写真(JPG)は節(まとまった文章)毎に文章名を付けた「JPGフォルダー」に格納する

②文章名を付けたワードにJPGをコピーし貼り付け、右クリックで「レイアウトの詳細設定」を選ぶ

③1 ページのなかで見やすいような寸法を入れ、「文字列の折り返し」で四角を選定する

④白黒印刷の場合、張り付けた写真を「書式」から「色」を選び、「グレースケール」とする

⑤写真や図に名称をつける(「挿入」から「テキストボックス」→「横書きテキスト」に名称を入れる)

※横書きテキストは、別のワードに5枚程度張り付けておいて、都度それをコピーして写真の上、下に張り付けると効率的

⑥写真や図の上にも名称のない横書きテキストを配置し、「レイアウト」からグループ化する(折り返しは四角)

⑦⑥をコピーし、文章の適当な位置に挿入する

⑧何枚かの写真をまとめてグループ化し、挿入することも可能

・文章の連結

節などの各文章を連結して本文とするには、貼り付け元、貼り付け先の写真がずれない方法でコピー&ペーストをする

① 貼り付け先の位置(ページの最後:奇数ページの空白)を表示する

② 張り付ける(貼り付け元)文書をコピーする

③ 「レイアウト」→「区切り」→「現在の位置から開始」を選択する

④ 貼り付けオプションは左から2番目の「元の書式を保持で行う」を選択して貼り付ける

・目次の作成

モリサワのBIZ UDP明朝のようなプロポーショナルのフォントでは目次のページ位置を一直線にそろえることは出来ない(MS明朝などは可能)ので、容易な手作業で実施する

①タブを使って点線を引く(字のポイントが10.5の時は最小の8ポイント:目次の数値が揃いやすい)

②数値を入れる(縦に入る)

③「ホーム」→「太いA」(💡何をしますか、の下)→「縦中横」でOKを選択する

④目次の数字の大きさを小さくする→「太いA」→文字の拡大/縮小→1桁と2桁の目次は80% 3桁の目次は66%にすれば1桁から3桁の数字の大きさと、ほぼ同じになり一直線にそろえることができる

・ページの部分消去

通常、「はじめに」や「おわりに」などには目次を付けないことが多いので、一番簡単な1 ページずつ消す方法で該当ページを隠す

① 隠したいページを覆うため、挿入→図形□→図形の塗りつぶし白(枠線は白か枠線なし)を作成

② これをコピーして複数の隠したいページに張り付ける

・柱

各ページの上段端に、章・節・内容の要点などを記した文字列「柱」を入れると、読みやすくなる

①通常は右ページに章・節など、左ページに内容の要点を記す

②ページごとに柱の文字を入れ一覧表にしたものを印刷会社に送ると、印刷会社が柱を挿入してくれる

・PDF化の方法

原稿はPDFで印刷会社に送ってそのまま印刷される。通常は「エクスポート」から「PDF/XPSの作成」を選びPDF化するが、写真などの劣化を防ぐためには下記の方法が優れている

①「ファイル」から「名前を付けて保存」→「参照」を選択する

②「ファイルの種類」のワード文書をPDFに変更する

③「オプション」ボタンを押し、「アクセシビリティ用のドキュメント構造タグ」のチェックを外す

④保存を押すとPDF文書が作成される

・校正のポイント

①各節や章は偶数ページから始まっているか

②写真の説明文がキチンと表示されているか

③誤字・脱字はないか

④段落や行あけは問題ないか

⑤文章が、写真をまたいで、うまく繋がっているか

・見積もりを数社から取ったうえで印刷・製本会社を決める

①会社は値段の安さと対応の正確さ、迅速さで決める(後悔しないために低価格だけで決めない方がいい)

②今まで取り扱った自家本の写真や体裁を印刷・製本会社のホームページで確認する

③見積もり条件の例として記念誌③の場合を下表に示す

| 項目 | 見積もり条件 | 記事 |

| ①サイズ&冊数 | 四六判 ○○冊(部) | 配布先リスト事前に作っておくと便利 |

| ②表紙カバー | コート紙135kg PP艶あり加工、カラー印刷 | 質感などはあらかじめ気に入った図書から調べる |

| ③本体表紙 | ビルカラー雪150kg | モノクロ片面印刷 |

| ④背表紙 表紙カバー | 本体表紙とも印刷 | |

| ⑤本文 | 淡クリームキンマリ72.5kg | 目に優しく高級感もある |

| ⑥ページ数 | 440ページ | 原稿が出来上がってから最終見積もり |

| ⑦印刷方式 | オフセット印刷・オンデマンド印刷の確認 | 印刷部数が少なければ少ないほどオンデマンド印刷が安価となる |

| ⑦綴じ方 | 無線綴じ | 右綴じ 縦書きの場合 |

| ⑧校正 | なし(PDF原稿を印刷・製本) | 印刷会社より完全データを貰い、確認後印刷開始 |

・郵送費用

出来上がった自家本を贈呈するには、直接手渡す方法もあるが、費用をかけて贈った方が親切である

四六判(本の厚みは2cm強、重さは1kg未満)なら郵便局のレターパック・ライトが安価

| 郵送料(1冊~2冊)全国共通 | レターパック・ライト |

| 370円 | 厚さ3cm、4kgまでだと2冊まで収容できる |

・自費出版について(参考)

①自費出版には、出版社を通じて書店流通する「自費出版」と書店流通しない「私家版」がある

②書店流通版は、商業出版と同じく不特定多数に販売するため定価がつき、作者(著作権者)は印税を受け取る権利がある。また作者が出版社に出版権(版権)を許諾する。

③私家版は書店流通せず(国際標準図書番号はない)狭い範囲に配布することを目的とするもので、印刷会社や出版社には出版権は設定されない

・著作権について(参考)

①著作権は著作者の経済的利益を確保するための権利で、これを主張するための特別な申請は不要

②商業出版でも、自費出版でも、著作者の著作権は発生するので、著作物(書物、音楽、映像など)を使用する場合、著作者の許諾は必要である

③「私家版」では著作権をめぐる裁判沙汰を聞かないのは、私家版の著者が経済的利益を受けないことと訴訟を嫌う日本社会の特性ではないか

④論文などのように自論を展開するのに必要な引用等は、出典を明記することで、問題ないことが多い

⑤複数の執筆者がいる記念誌などの著作権は、執筆者が有する権利なので、その記事をコピーして第三者に渡すことは問題ない

・使用記号一覧(参考)

| 種類 | 記号 |

| 丸 | ● ○ ◎ ⦿ ① ⓫ |

| 四角 | ■ ◆ □ ◇ ❖ ▪ ◈ |

| 三角 | ▲ ▼ △ ▽ ∴ |

| 星 | ★ ✤ * ✦ ☆ ※ ✪ ⁂ |

★分かりにくいところは、ネットで確認して修正や追加するなど、自分用の資料とすることが肝要である

最後に

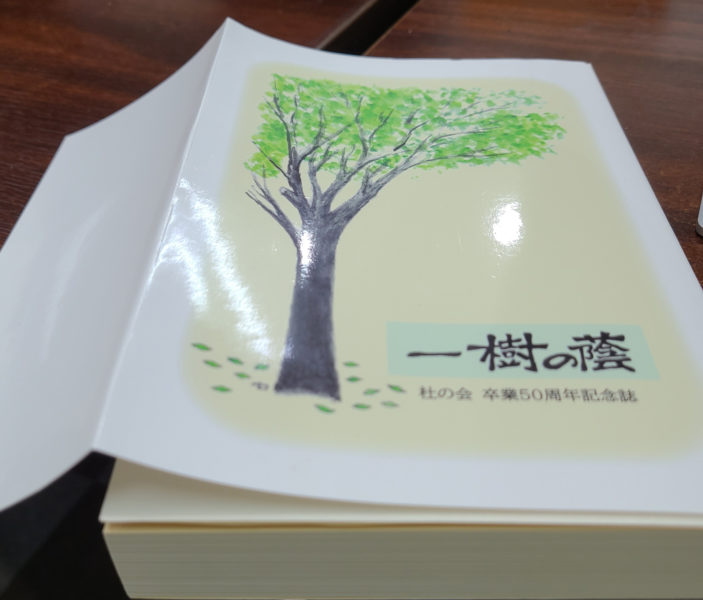

弊社へお見積もりの依頼があってから約半年の期間を経て商品が完成しました。ミスのないよう何度も何度もやりとりをおこなったことで無事に納品でき、著者・関係者の皆様から多数の喜びの声を頂戴しました。

見ず知らずの印刷会社へ初めて依頼するときは「大丈夫かな?」と不安になるものです。思い入れのある冊子であれば尚の事。ネット社会の今、人と接する機会も減り、メールなどで完結させたい方も増えてきておりますが、多少面倒でも直接お会いして打ち合わせをおこなったり、難しい場合は電話でやりとりをおこなう「昔ながら」のスタイルもやはり大切だなと再認識させていただきました。

共に知識を共有し、成長できれば嬉しく思います。